|

30年以上前のこと。サハリン島北部のノグリキ市にある「ノグリキ郷土博物館」をツアー添乗員として初めて訪れました。その時、ニブヒ族の若者たちが民族衣装を着て出迎えてくれ、彼らの民族衣装に施されている文様がアイヌ民族のものに似ていることを感じました。博物館を訪れてから、私はニブヒ族を含むサハリン島の少数民族の文化、暮らし、そして日本との交流の歴史に興味を持つようになりました。今回は、ニブヒ族について、ご紹介します。

『ノグリキ郷土博物館』でのニブヒ族の若者と日本人ツアー客との交流#1 ニブヒ族の名前の由来ニブヒ族は、ロシア・サハリン州(樺太)とロシア本土のアムール川(黒竜江)河口付近に住んでいる少数民族です

ニブヒ族の名前「ニブヒ」は、ロシア本土アムール川下流部で「人」を意味する言葉に由来すると言われています。これは、アイヌ民族の「アイヌ」が「人・人間」を意味するのと同じです。「ニブヒ」は、ロシア語で複数形の呼び名で、単数形では「ニブフ」と呼ばれます。 サハリン東海岸では、自らを「ニクブン」あるいは「ニグムン」と呼んでいます。大陸部のアムール川付近では、「ニクブン」と呼ばれていました。 「樺太アイヌ」は、彼らを「ニフムン」あるいは「スメレンクル」と呼んでいたので、日本でも最初、「樺太アイヌ」にならい「スメレンクル」と呼ばれていました。 ロシアではソ連邦成立後、民族は、原則として民族の自称名を採用することになっています。「ニブヒ族」は、ロシア革命(1917年)以前は、「ギリヤーク」と呼ばれており(17世紀半ばに北東アジアに進出したコサックもギリヤークの記録を残している)、「ギリヤーク」の民族名は、ロシア人から与えられた名称で、それ以前は、「ギリミ」と呼ばれていました。 「ギリヤーク」の語源については、「ギリャミ=漕ぐ」に由来すると言われ、またウリチ語の「ギラミ=大きな舟に乗る人々」であるとも言われています。ロシア人探検家の報告には、「ギリヤーク族は、夏に木製のボートに乗り、冬は犬ぞりに乗る」と記されています。 中国人がアムール川河口部一帯の種族を「キーリ・キル」と呼んでいたことに由来するという説もあります。 #2 ニブヒ族と日本人探検家たち

日本でニブヒ族のことについて記録があるのは比較的近代のことです。

江戸時代後期の日本人探検家たちによってニブヒ族の情報が幕府へ報告されています。 日本では初め「ギリヤーク族(ニブヒ族)」のことを「スメレンクル」と呼んでいました。これは、樺太アイヌ語の「西の人」を意味する言葉で、当時、樺太西海岸の奥地「ホロコタン」以西に居住していたことからもこのように呼ばれていたと思われます。

しかし、「ギリヤーク(ニブヒ族)」は、西海岸の他に東海岸にも居住していました。

ここの「ギリヤーク(ニブヒ族)」も西海岸と同じ民族で古い時代に大陸から樺太(サハリン)に移って来て、ここに住み着いたものらしいと言われています。 最上徳内(1755〜1836)

最上徳内 1806年(文化3)徳内は、西蝦夷地調査の際、いまの当別町、発寒(札幌市)、夕張市まで探検したとみられます。事実ならば、現在の札幌市発寒地区に足を踏み入れた最初の日本人(和人)といえます。徳内は、江戸時代後期の北方探検家。

ロシアとの緊張関係が高まり,1798年(寛政10)の幕府による蝦夷地調査を機に,太平洋岸の陸路整備が開始され「猿留(さるる)山道」(現 えりも町)の整備が始まります。猿留山道は1799年(寛政11)幕府の公費で着工,同年中に竣工します。徳内が工事の指揮にあたりましたが、上司と意見が合わず、江戸に帰って「続蝦夷草紙」(1799年/完成11年)を著しました。その中でニブヒ族について触れています。

徳内は、アイヌ語にも精通し、アイヌ民族に日本語を教え、日本初の「アイヌ語辞典」を出版しています。 中村小市郎(1757〜1811)

小市郎は、早くから何度も蝦夷地調査に出向いており、1785年(天明4)に国後島まで、1792年(寛政4)に宗谷から斜里まで、そして様似会所勤務後の1801年(享和元)に樺太東海岸まで調査しています。 初めてニブヒ族について正確な情報を手に入れたのは、1801年(享和元)に幕府から派遣された中村小市郎らによるものでした。

彼は、樺太調査の際、同地の漁場番人、樺太アイヌ、大陸から来た山丹人(現在のウリチ人は末裔)らに樺太奥地および山丹地方(アムール川下流域)の地理や風俗などを尋ねて箇条書きにして、樺太から戻り、1801年(享和元)「唐太雑記」を著しています。この中にニブヒ族について記載があります。

近藤重蔵(1771〜1829)

近藤重蔵 重蔵は、37歳までの10年間に5度の蝦夷地探検を行っています。最後の1807年(文化4)利尻島に往来するロシア船の調査を行っています。しかし、利尻島からの帰途、石狩川を下っていた際、舟が転覆してしまいます。この時、石狩川を交通手段として利用することと肥沃な石狩平野での作物の栽培を思いつき、幕府に進言します。その後、松浦武四郎などの後押しもあり、それから半世紀後、蝦夷地の中心地は札幌と決定されます。もし、重蔵の報告がなければ現在の札幌も存在していなかった可能性もあります。江戸時代後期の北方探検家で幕臣。

近藤は1798年(寛政10)3月、松前蝦夷御用取扱を命ぜられた後、5回にわたって蝦夷地に赴き、樺太から千島列島の情勢を探索しています。

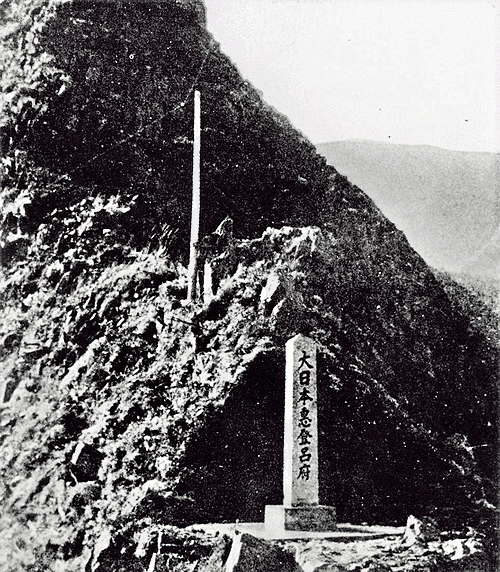

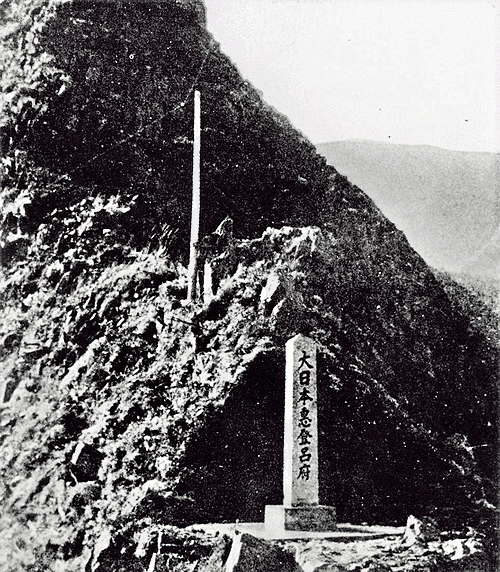

1800年(寛政12)択捉島にて「大日本恵土呂府」の木製の標柱を建てています。

1930年(昭和5)当時の御影石でつくられた「大日本恵登呂府」昭和の記念碑。択捉島カモイワッカ岬北海道北部の宗谷地方も探索した近藤重蔵は、「辺要分界図考」(1804年/文化4年)の中で、「ニブヒ族」を「シメレイ」ないし「ユメレン」と記載しています。

間宮林蔵(1780〜1844)

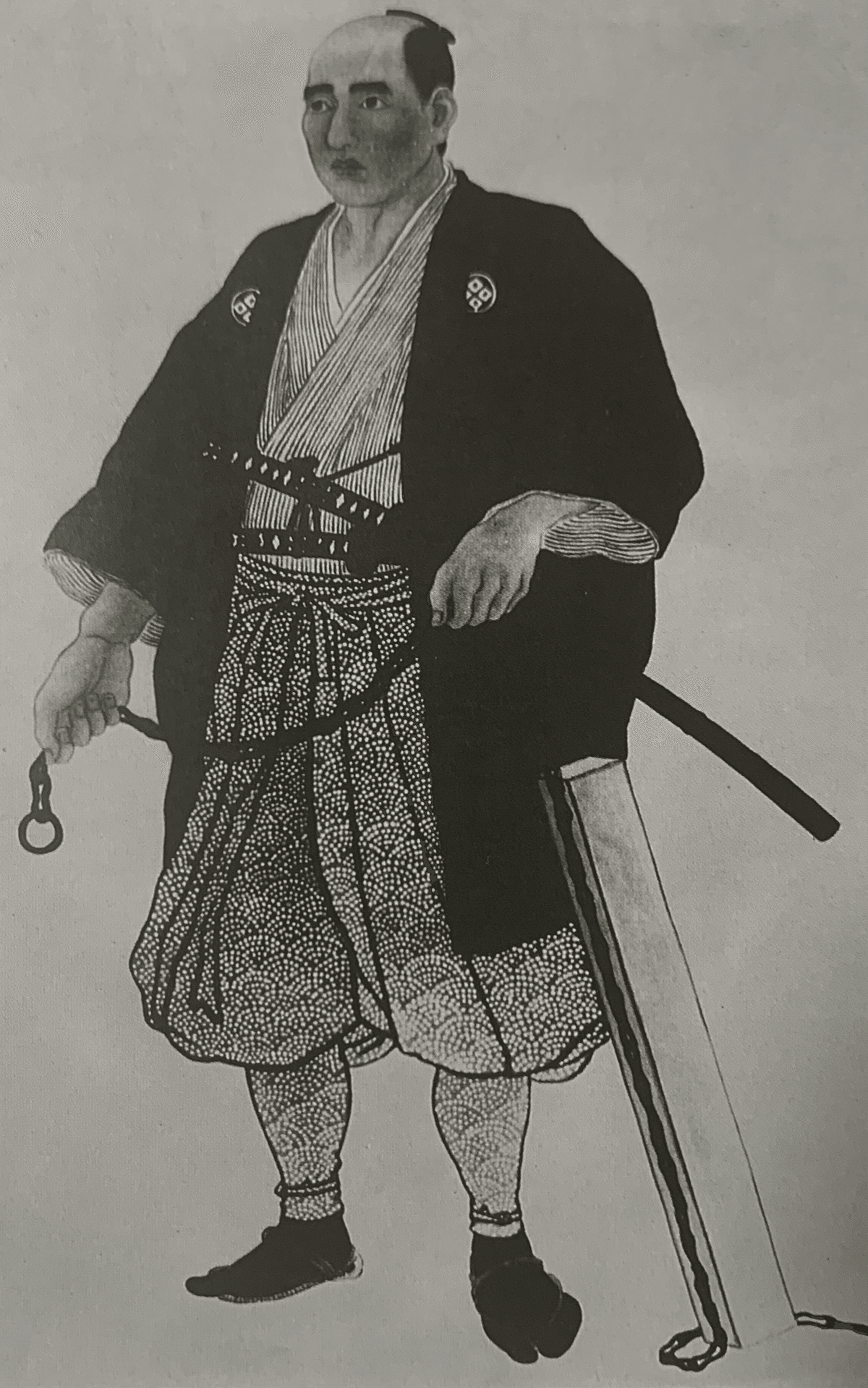

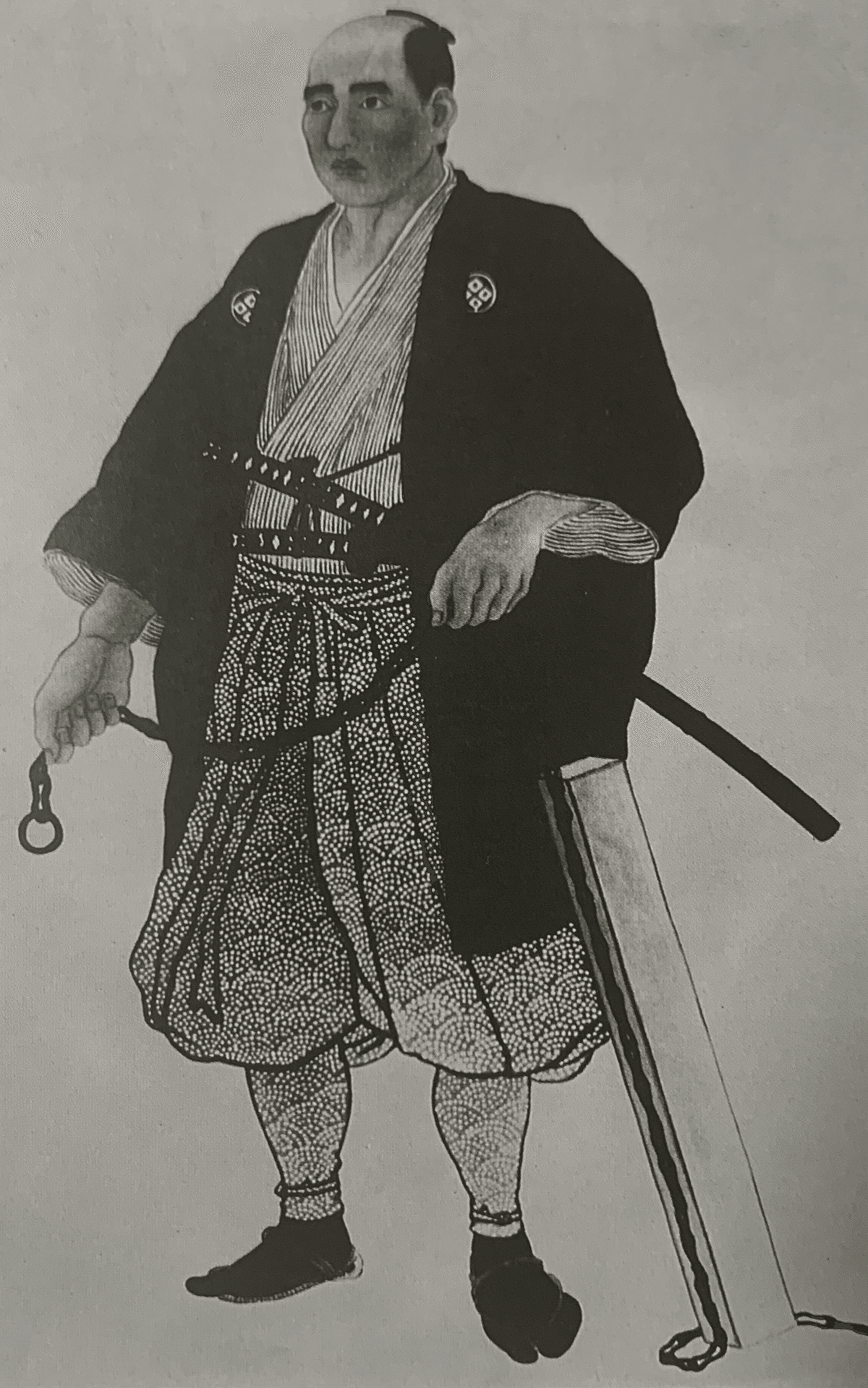

間宮林蔵 日本画家・松岡映丘が1910年(明治43)に描いた間宮林蔵の若き日の肖像画。袴と脚絆(きゃはん)が一つになった「裁着袴」を着用している。林蔵は、江戸時代後期の探検家で「間宮海峡」を発見したことで知られています。当時、樺太(サハリン)は、島か半島か、世界的にも、まだ、判明しておらず、それを世界に先駆けて、探索し、その実態を明らかにしたのが間宮林蔵です。世界地図に唯一名を残す日本人です。

林蔵のニブヒ族について詳細で纏まった量の記録が登場するのは、彼が探検後に著した「東韃紀行」(1810年/ 文化7年)、「北夷分界余話」(1810年/文化7年 )においてです。

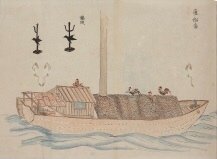

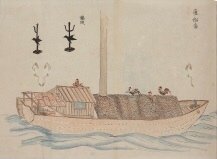

『東韃紀行』 林蔵は、単身、樺太西海岸から対岸シベリアに渡り、黒竜江下流で清の交易状況を視察して帰国します。「東韃紀行」は、その時の見聞をまとめたものです。この探査によって樺太が島であることを実証しました。舟の様子、清とニブヒ族を始めとする多くの民族との交易の様子などが淡い色彩の挿画で表されています。当時の北東アジアの他民族交流の実態を知る上で貴重な資料といえます。1808年(文化5)、実際に樺太(サハリン)を探検した間宮林蔵(1780~1844)は、「スメレンクル夷」と記載しましたが、これは樺太アイヌ語の「SUMARI」=キツネと樺太アイヌ語で「人」を意味する「クル」を合わせた名称、すなわち「キツネ人」という説もあります。 間宮林蔵は、樺太北部西岸・ノテトのニブヒ族の有力者コニーの家に滞在し、彼らがデレンに向かうのに同行させてもらい大陸へ渡ることにしたのです。ニブヒ族の協力が無ければ林蔵の偉業も無かった可能性があります。 松浦武四郎(1818〜1888)

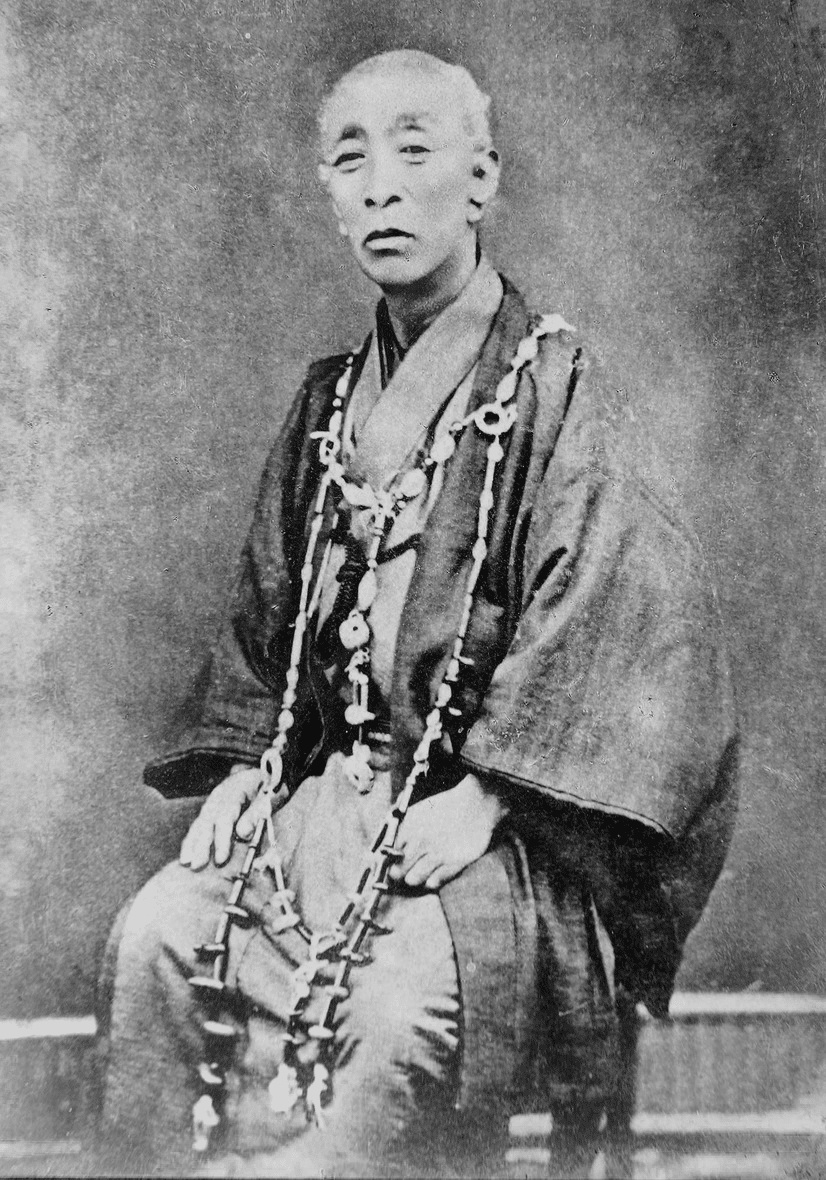

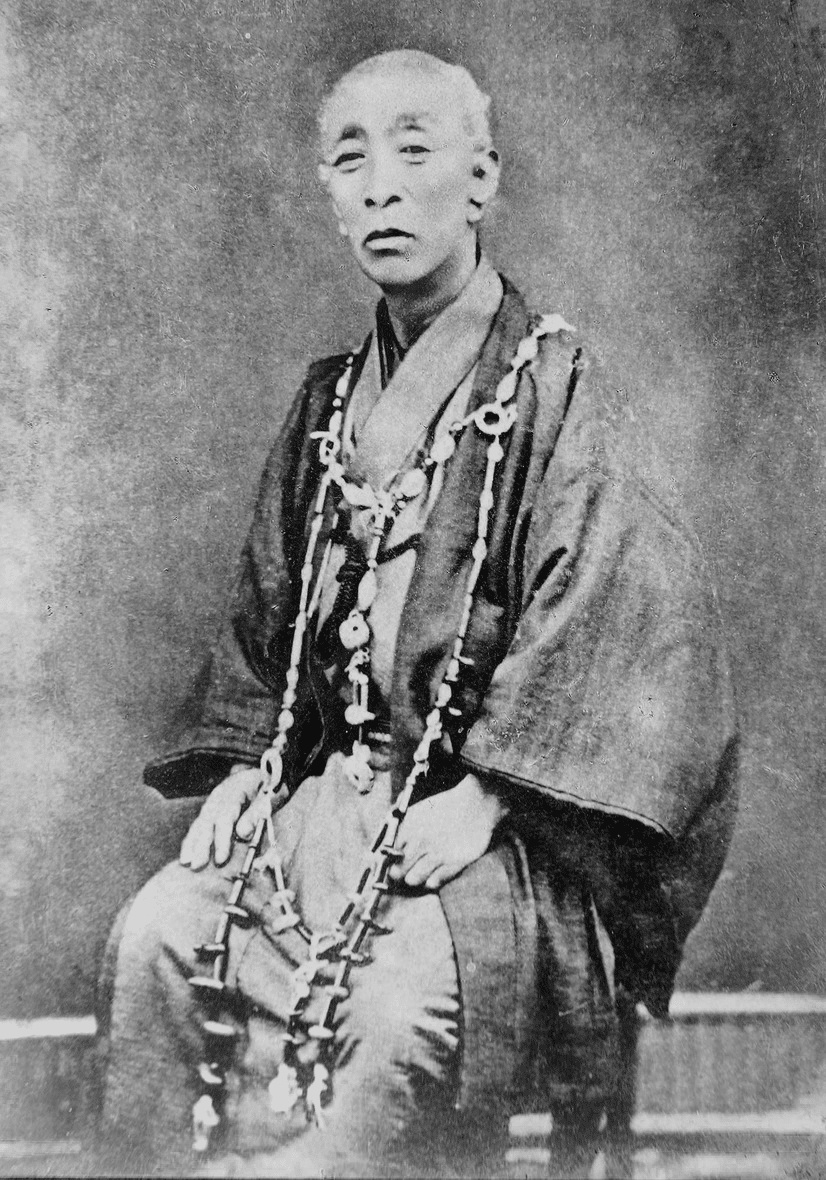

松浦武四郎 写真は、1882年(明治15)武四郎が満64歳の時のもの。身長150cm弱という小柄な体で椅子に腰かけて優しそうな表情を浮かべている。武四郎は、小柄ながら多い時は1日60~70kmを歩く驚くべき健脚の持ち主だったと伝わっている。武四郎が胸や首から掛けている飾りは、もしかすると北海道や樺太を探検した際にアイヌからプレゼントされたものだろうか。。。松浦武四郎は、「北海道」の名付け親であり、蝦夷地の探検家として数々の記録を残しています(武四郎は、北海道の名付け親ではなく、北海道という名称は、大化の改新で天智天皇が推し進めた律令制度で導入された”五畿七道”に由来するという説もあります)

1856年(安政3)樺太を旅した松浦武四郎の自著「北蝦夷余誌」で「ニブヒ族」を「ニクブン」「ニクフン」と記しています。また、ニブヒ語の語彙も調べています。

武四郎は、この時、樺太東岸の̪シスカ川上「アンパマーイト」という高山の後方の「ルモウ」という場所に「ニブヒ族」が大勢、居住していると伝えています。実際、その後の樺太庁の調査(1932年/昭和7年)では、敷香支庁各内に24戸、113人の「ニブヒ族」が確認されています。

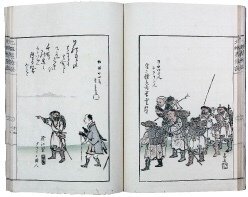

『北蝦夷余誌』 1855年(安政2)に北蝦夷地と呼ばれていた樺太(サハリン)南部を調査した時の記録を読み易くまとめたもの。第4回蝦夷地調査となったこの時は、箱館から宗谷を経由して樺太まで往復しています。木版多色摺りの挿画の中には、アイヌの男性の道案内で歩く武四郎の姿が描かれており、その後ろには、ニブヒ人やウィルタ人といった北方民族の姿も確認できます。現地の人々の中に溶け込んで探索の旅を続ける武四郎の姿を彷彿させる挿画です。武四郎の2回の樺太調査(1846年と1856年)は、樺太南部が中心で北部のニブヒ族やウィルタ族の情報は少ないとされています。

次回は、ニブヒ族と樺太アイヌの出会い(遭遇)と、『北の元寇』と呼ばれる樺太アイヌとモンゴル軍との戦いをご紹介します。この出来事には、ニブヒ族が大きく関わっています。 (责任编辑:)

|